Josee年賀状2015.jpg

|

Josee年賀状2014.jpg

|

Josee20121203.gif

|

Josee年賀状2012.jpg

|

Josee20111201.gif

|

Josee年賀状2011.jpg

|

Josee年賀状2010.jpg

|

Josee年賀状2009.jpg

|

ジョゼ20071113「テロとの戦い」との闘い:シャプイ編

やっぱり、似合わないな ・・・ 埠頭に横着けされている空母と、その向こうに見える白鳥大橋という光景に、強烈な違和感を覚えた人は少なくないだろう。聞くところによれば、この、戦闘機満載の滑走路を背負った、不気味な灰色の軍艦は、「友好親善のために」室蘭港へやって来たのだという。しかし、そんな話が通用するだろうか? 軍事活動を本来の任務とする艦船が、フレンドシップのために来るはずはない。このまやかしが、不釣り合いな光景として私たちの目に映るのだ。

戦争放棄の憲法9条を持ちながら、私たちの国はアメリカ主導の、いわゆる「対テロ戦争」を資金面でも、実際の軍事行動の面でも支援している。<世界を脅かす無慈悲で野蛮なテロリズムを、文明的な民主主義国家のわれわれは撲滅しなければならない> 米国が打ち立てたこの大義名分を、日本政府はすんなりと受け入れ、国民に対しては、この戦争に参加することは国際貢献の上で欠かせないのだと、繰り返し説いている。

ところで、私たちの判断力は、「テロ」対「民主主義」、「野蛮」対「文明」といった、ブッシュ政権発のステレオタイプの言説や、「自爆テロ」などの言葉を扇情的に使うマスコミの偏向報道によって、ずいぶん鈍化してしまったようだ。しかも悪いことに、「問題があるのは、テロを行うあちら側」を暗黙の前提とする言説は、私たちに自己批判するのを忘れさせてくれ、心地よい。いま蔓延している、「テロ」をなくすには武力が必要だとか、逆に、武力で「テロ」はなくならないとの主張は、自己批判を放り出した私たちが、自分たちの暴力性には蓋をしておきながら、相手方の暴力については「テロ」と銘打ってクローズアップするという、ねじれた議論から生じたものだ。

アメリカを中心とする「対テロ戦争」有志連合国は、巨大な軍事力を使って他国に侵入し、占領し、人々を殺したり生活手段を奪ったりしている。いわゆる大国は、他国を徹底的に搾取して、その繁栄を維持している ・・・ いずれも「われわれの側」による暴力であるが、もしも、その犯罪性に誠実に目を向けないならば、それこそ犯罪の上塗りであり、「野蛮」ではないだろうか。なぜなら、この暴力こそが、私たちが「テロ」と括るところの「レジスタンス」を引き起こしているのだし、私たちが 救わなくてはいけない と同情を寄せている「貧困」をもたらしているのだから。

それとも、私たちはブッシュ政権の野蛮な論理に乗ったままでいようか? 私自身は、「対テロ戦争」とは「われわれの側」の根源的で恒常的な暴力を隠蔽する、まやかしのプロパガンダだと思うのだが。

ジョゼ20070905キティホーク

Josee年賀状2007.jpg

|

Josee20061109.JPG

Stollen2006Leaflet.JPG

Stollen2006.JPG

|

Josee20061107.JPG

|

Josee200060929Gray.gif

|

Josee20060929BW.gif

|

Bread20060823.gif

TurtleAndJosee20060620WebSize.gif

Wallis20060524.gif

WallisAndJosee20060419.gif

Wallis20060306.gif

Bread20060222.gif

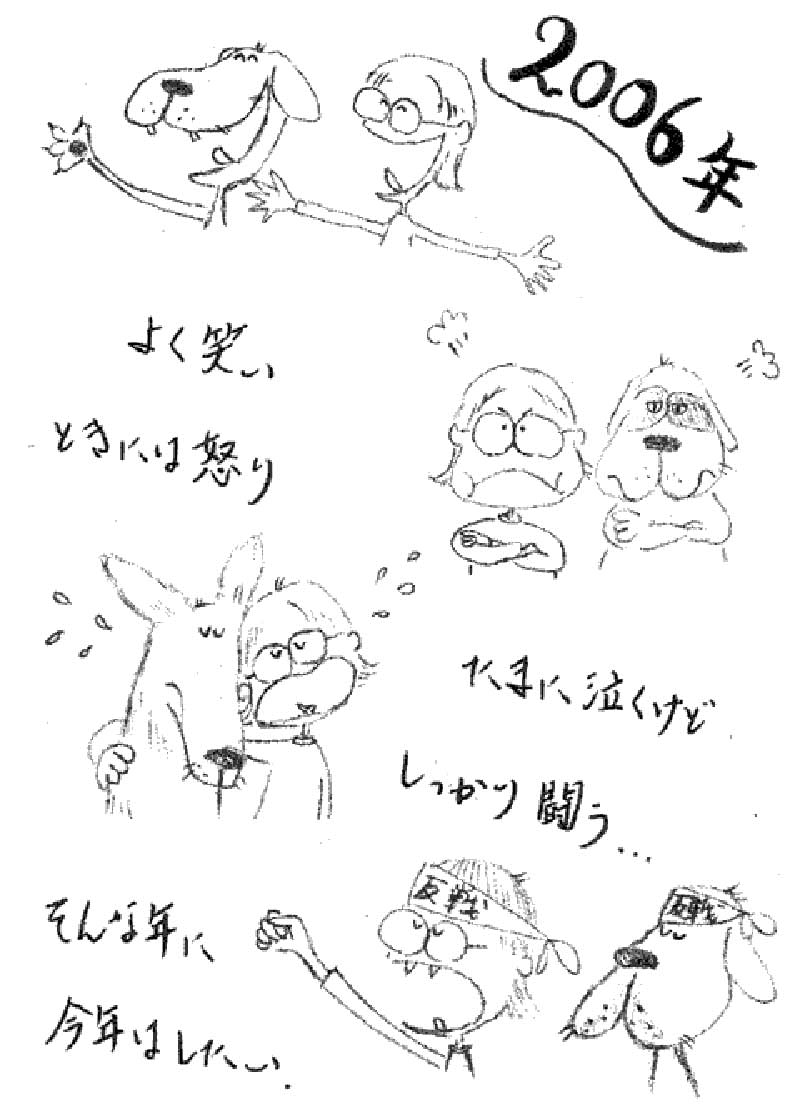

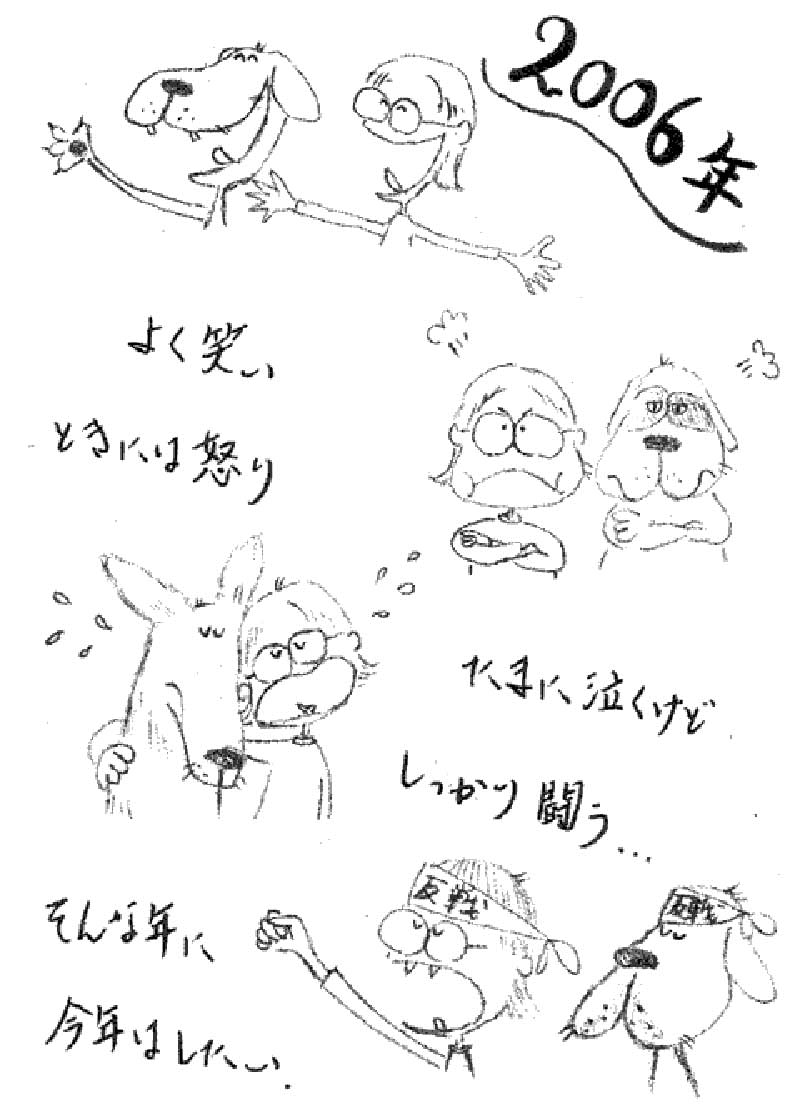

Josee年賀状2006.jpg

|

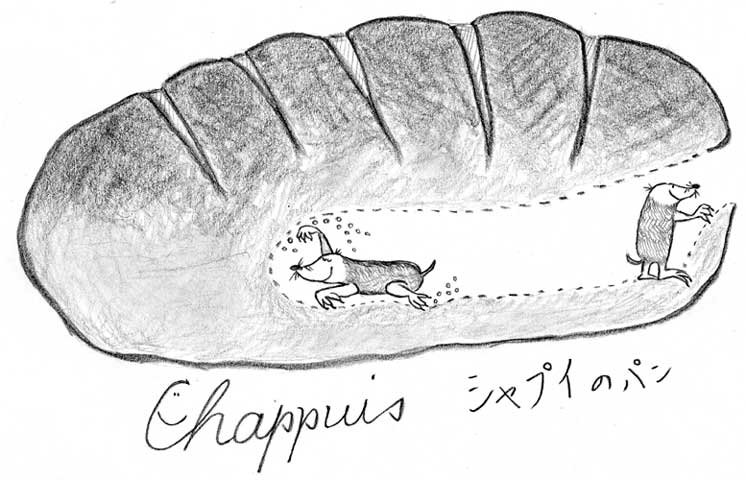

200512シャプイのパン

Designed by Josee (200512)

Designed by Josee (200512)

Wallis holds peace sign

Designed by Josée CHAPPUIS (20030411)

|

Mouse says no!

Designed by Josée CHAPPUIS (20030411)

|

Love, Amore, Liebe

Designed by Josée CHAPPUIS (20030411)

|

Bugs bite peace

Designed by Josée CHAPPUIS (20030411)

|

We are the world

Designed by Josée CHAPPUIS (20030411)

|

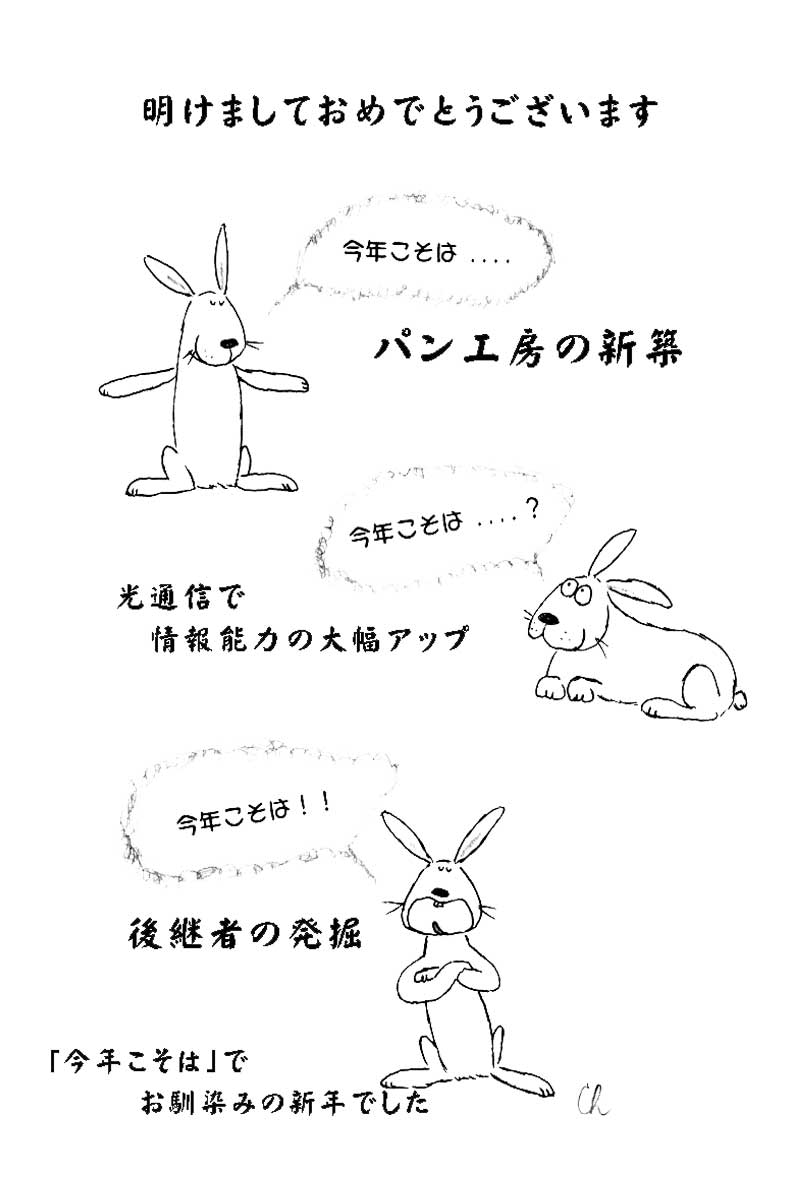

A happy new year 2003

Designed by Josée CHAPPUIS (20021231)

|

Stollen 2002

Designed by Josée CHAPPUIS (20021106), painted by Pierre CHAPPUIS (20021113)

|

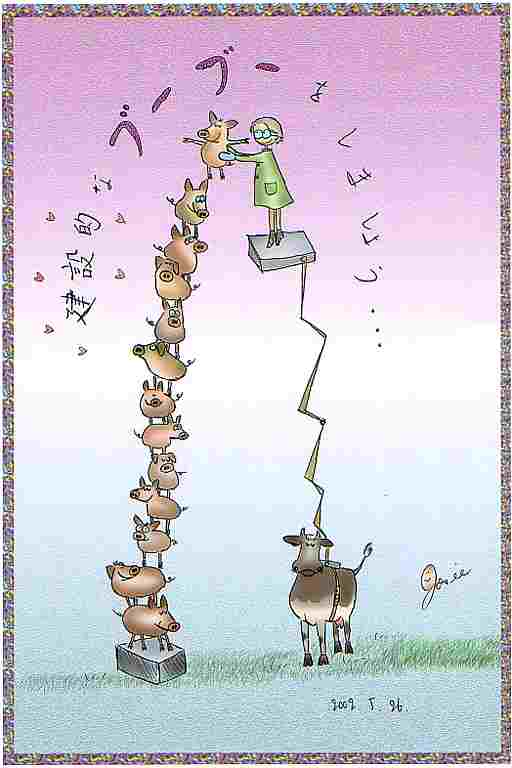

天高くブイヨン肥ゆる秋

Designed by Josée CHAPPUIS (20021020), painted by Pierre CHAPPUIS (20021028)

|

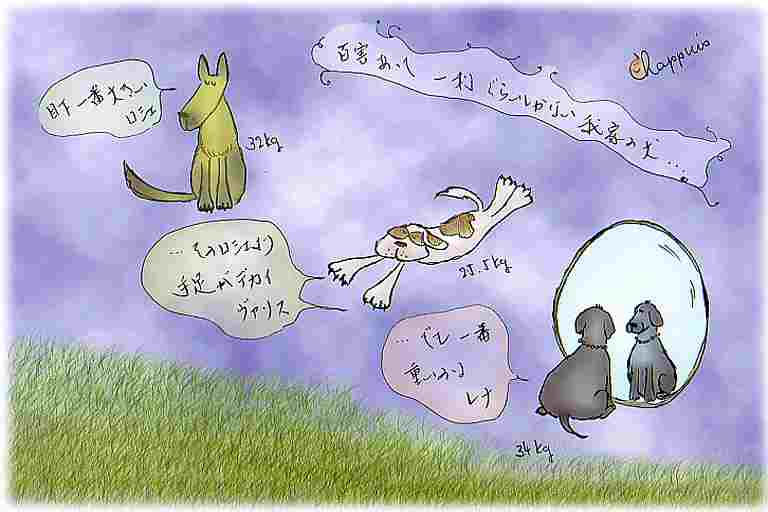

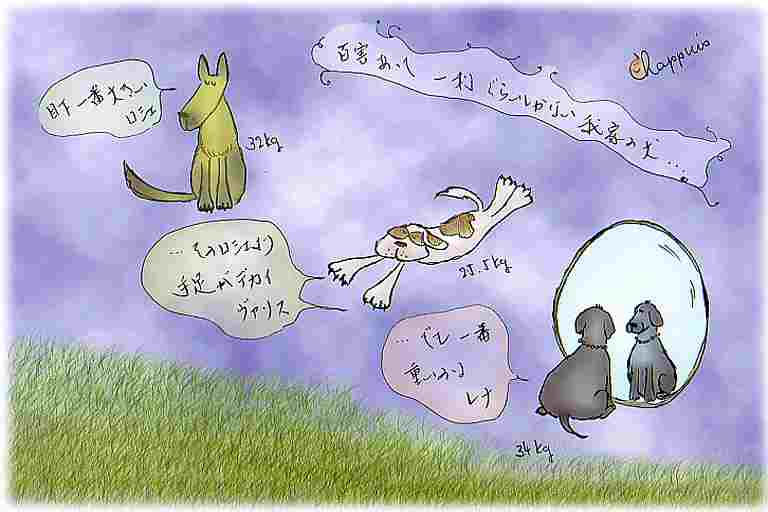

百害あって一利くらいしかない我が家の犬

Designed by Josée CHAPPUIS (20020619), painted by Pierre CHAPPUIS (20020908)

|

Chappuis' La Booboo Letter

Designed by Josée CHAPPUIS (20020605), painted by Pierre CHAPPUIS (200209018)

|

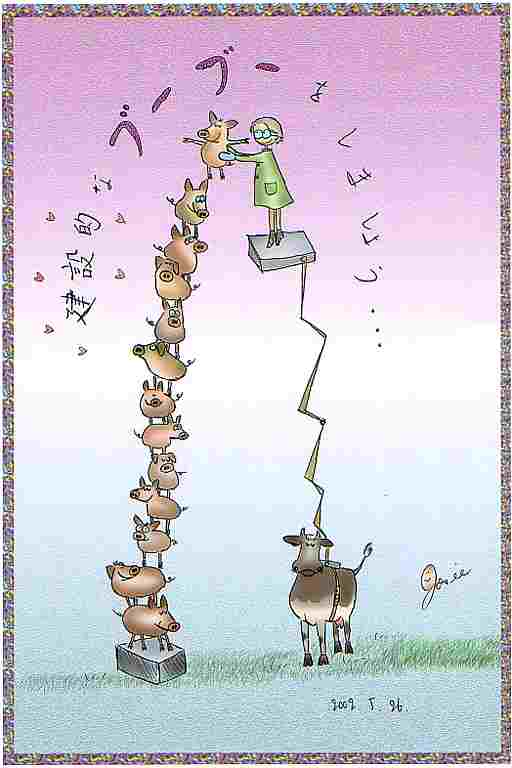

建設的なブーブーをしましょう

Designed by Josée CHAPPUIS (20020526),

painted by Pierre CHAPPUIS (20020908)

|

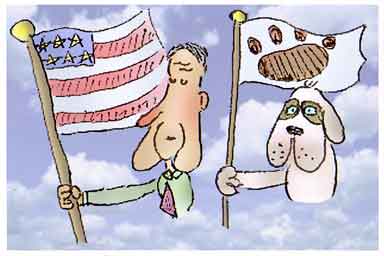

Wallis And Nixon

Designed by Josée CHAPPUIS (20020520),

painted by Pierre CHAPPUIS (20020914)

|

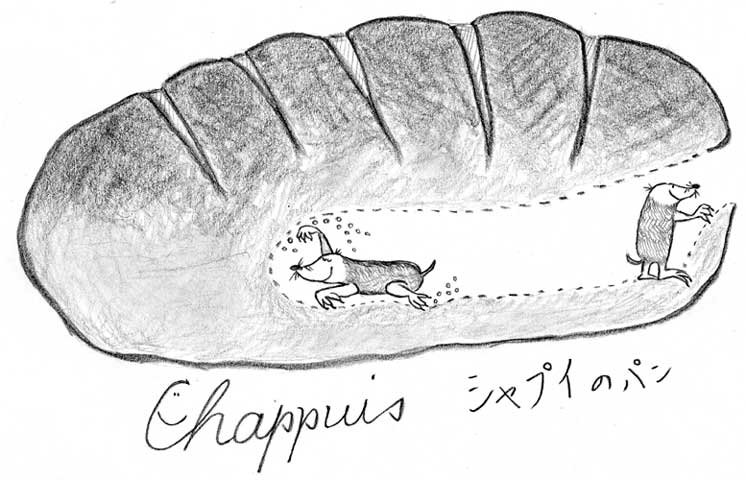

Chappuis' Hausgemachtes Brot

Designed by Josée CHAPPUIS, painted by Pierre CHAPPUIS

|

Chappuis' Hausgemachtes Brot

Designed by Josée CHAPPUIS,

painted by Pierre CHAPPUIS

|

パイドラの胸を、クピドの矢が射抜いた。若さと自信に満ち溢れるヒッポリュトスを目にしたときに。忍ぶべき恋であった。いやしくも一国の王妃が、夫以外の人間-それも、よりによって自分の息子にあたる人物--を愛するとは。だが、いったん燃えはしめた炎はなかなか消えない。時の流れも、それを鎮めてはくれない。むしろ、時間はパイドラを襲った恋に味方した。

「ああ、清らかな泉の水にのどを濡おすことができたら、それともポプラの陰の草原にねて、心を遣ることができたらねえ・・・」

ほんの束の間、時は彼女に夢見ることを許す。恋に膨らんだ心が空想の翼を広げると、たちまち愛する人のもとへと翔ていく。しかし、時は翼を折ってしまう。再び現実へと連れ戻された彼女は、あるまじき状況に自分が陥っているのだとあらためて自覚しなければならない。

「不仕合せなわたし、なんということをしてしまったのだろう」

我にかえるたびに、彼女は恋心を抱いてしまった自分に後悔する。だが、恋のほうこそパイドラの心の中へと忍び込んできたのではなかったか--不思議なことに、恋をはじめるのは心のほうだが、はしめた途端、逆に恋の側がイニシアチブを握ってしまう。パイドラは、それでも懸命に揉み消そうとした。ヒッポリュトスヘの思いは叶えられないどころか、恥ずべき煩悩なのだと、繰り返し自分に言って聞かせた。

この“恥ずかしい”という感覚は、他者の目を意識し、外面的な品位ばかりを重視しがちだが、人間の内面や行為を規制する点ではかなりの力をもつ。それは積極的に善をつくり出すものではないが、ひとを正道に繋ぎ留めておく楔にもなり得る。たとえば、純粋な意志に基づいて徳を実践することの滅多にない人間も、恥ずかしさ故に正しく振る舞ったりするものだ。パイドラの場合もそうだった。彼女には情念を打ち負かすことができない。しかし、代わりに恥じらいの感情がこれを抑え、彼女が過ちを犯すのを防いでいる。それだけではない。悩む彼女の姿に愛らしい魅力さえ添えている。実際、世の中にはこの恥じらいすら忘れて、戯れに興じたり自分の利益ばかり考えていたりする人々がたくさんいるのだ。この連中に比べ、彼女はなんと慎ましいことだろう。とはいえ、パイドラは王妃だ。彼女の言動のすべてが、彼女自身だけでなく王や国全体の名誉に関わってくる。恥じらいを捨てることは、名誉を穢すことに繋がるのだ。それは絶対に許されない。恋は隠し通さなければならない。でも・・・。パイドラは不安に怯える。情念はやがて顕れてしまうのではないか。人間は知らず知らずのうちに、その内面を表情に、態度に、あるいは行為に現してしまうものだ。とりわけ恋は、心の隙を見ては表に出ようとする。そもそも恋をしてしまったこと自体、罪であり、不名誉なことなのに、それが人目に晒されるとなったら・・・。強い名誉の意識に根ざしたパイドラの恥じらいはいっそう深まり、やがて彼女は死を決意するに至る。死ならば苦痛からわが身を解放し、これ以上の不名誉がもたらされるのを阻んでくれるだろう。

しかし、現実というのは望ましくないほうへ向かうのが好きらしい。パイドラの恋は秘密のままであり続けなかったし、彼女の名誉も守られはしなかった。

「まあ私におまかせなさいませ。婆やが上手にとり計らいましょう」

秘密を知った乳母がそう言ったとき、パイドラは緊張を募らせながらも、やはり期待するものはあったに違いない。だが、乳母には何も任せるべきでなかったのだ。彼女は恋に関しては分かっていたが、苦悶するパイドラや、純潔を誇るヒッポリュトスについてはまったく理解していなかった。結局、恋の病の治療で乳母が成功したのは、ヒッポリュトスの激しい怒りを招いたことだけである。なぜなら、それは彼に真相をそのまま伝えるという荒治療だったから。そして、パイドラは追い込まれる。

「私は自分も死ぬ代わり、もうひとりの人をもきっとひどい目にあわせてあげます。私をみじめな目にあわせておいて、自分だけ大きな顔をしてはいられぬことを思い知らせてやります。この私の苦しみを少しでも、自分で昧わってみたら、あの高慢の鼻も折れましょう」

死を目前にパイドラは、なぜ呪いの叫びをあげたのか。彼女を残酷な仕打ちへと駆り立てたものは何か。彼女の心を占有していたのは、実のところ、恋だけではなかったのだ。名誉--どれほど恋の炎が胸の中で燃え上がろうとも、すぐれたものとして認められたい、という彼女の欲求が焼き尽くされてしまうことはなかった。たしかに、ヒッポリュトスを恋慕うパイドラの気持ちは強かっただろう。だからこそ、彼女は「不名誉なものだと承知しながらも」それをみずからの手で消し去ることができなかった。しかし、“けがらわしい”という屈辱的な言葉がヒッポリュトスの口から言われたとき、自分が今まで隠してきた不名誉がついに露顕してしまったのだと、また、このままでは自分は恥ずかしい人間、王家の名に泥をぬった人間として世を離れねばならないのだと彼女は覚ったのだ。人々は、恋を拒絶したヒッポリュトスを“邪まな誘惑を辞退した貞潔なヒッポリュトズと見なすだろう。一方の私はといえば、“節操のない女”として非難を浴び続けるに違いない。これは耐えられないことだ・・・。パイドラの内面で、恋煩いと称して繰り広げられてきた恋心と名誉心との葛藤は、ここに決着する。勝ったのは名誉心のほうだった。しかも、圧倒的な強さで。彼女は名誉のために恋を--というよりも、絶体絶命に瀕している自分の名誉を救うために、愛する人自身を--犠牲にしたのである。

では、パイドラは名誉を救い得たのだろうか。否--あまりに高ぶり、焦っていた彼女は、肝心なことに気づかなかった。自分の成そうとすることが単なるごまかしでしかなく、人々ばかりか自分自身をも欺くという最大の不名誉になることを。ヒッポリュトスヘの愛を心から締め出したとき、見かけではなく内面的な品位を保とうとする恥じらいをもすっかり放り出してしまったのだ。

人生は行為の連続である。そして、人間は考えて行為する、つまり、自分の生き方について考えながら歩んでいくのだといえる。自分で目的を立て、そのための手段を選び、目的を遂げていく。自分の意志に従って生を自覚的に方向づけ、生をかたちづくる。こうして自己を実現していく存在、それが人間の人間たる所以だといえよう。ところが、私たちの意志や考えとは裏腹に事が思わぬ方向へと展開することもある、むしろそのほうが多いかも知れない、と私たちは経験上知ってもいるし、感じてもいる。では一体何かそうさせるのか、と問うとき、運命や神という言葉を私たちは口にする。というのも、そこにはまるで人間の意志や存在を超えた不思議な力がはたらいたかのように思えるからだ。でも、その力は必ずしも私たちの外にあるわけではない。人間の内部にも、実は秘められている。私たちの心の中にある、理性や意志以外のもの--欲望や情緒など--がその正体で、これが無意識のうちにはたらいて行為を生ぜしめるのだ。もちろん、私たちはそれを意識することは出来る。また、自分が考えているところを実現していくためにはそれを監視することも必要だ。しかし、欲望や感情といった非理性的なものは人間の根底にある本質的なもので、人間の精神活動や行為の原動力となっている。だからそれは見えにくいし、むしろ私たちの意志などのほうがその影響を受けやすい。しかも、理性をはるかに凌駕する力をそれは有している。私たちが気づかぬうちに非理性的なものに翻弄され--或いは気づいても制御できず--ふと立ち止まってみで“とんでもない事になってしまっだ”“こんなはずではなかっだ”と狼狽することがあるのはそのためだ。パイドラの場合もそうだろう。彼女はきっと、不本意な結末になってしまった、と思うに違いない。

だが、パイドラの恋の欲求や名誉心、怒りや憎しみは、たとえ彼女が接した人々や彼女をとりまく環境という外的要素の影響があったにしろ、それら自身があの破壊的な結末を招く可能性を十分に持っていた。つまり、本人にとって思いもよらぬ行為が生じ、予想外の出来事がひき起こったのだとしても、その人自身に内在する欲望や感情の一つ一つに、そうした結果をもたらす可能性が--ときには必然的ともいえるほどの確実性が--すでに備わっているのだ。思わぬ不祥事や不幸。その発端が私たちの存在の中にある。なのに、私たちはそのことに気づかない。この人間の悲劇的な一面を、エウリピデスは取り上げている。彼は、人間が自分自身の更に潜んでいる悲劇の端緒を自覚することなく、それに従って行為し、結果として不幸に陥る過程を描き出す。観客や読者は、登場人物が行為を重ねる度に不幸へと近づいていくのを、また、そのことを彼がちっとも分からずにいるのを、気をもみながら見ていなくてはいけない。ついに悲惨な結末が訪れると、私たちは思う:“ああ、やっぱり!”と。そして、恐怖を覚えるのは、少し経ってから--神さまから見れば私たちはこの主人公とまったく同じものなのだ、と気づくときだ。

こうしてエウリピデスは、人間を駆り立て、破滅へと追いやる要因として、人間に内在する非理性的なものにスポットをあてた。では、彼はそれを単に忌まわしいものと見なしていたのだろうか。これについては、ヒッポリュトスとパイドラに目を向けてみればいいだろう。ヒッポリュトスは恋を知らない。いや、恋をおぞましいものとして徹底的に嫌った。というのも、彼は恋や愛と称する仮面の奥に潜む情欲を見ていたのだ。情欲は、真正の愛情を伴わない性的欲求である。そこには愛情に欠かしてはならない献身的な態度がない。むしろ、相手を性的に所有しようとするものだ。情欲が危険なものであること、情欲によって結ばれている人間どうしにはそれぞれ自己満足しか与えられないこと、更に、恋愛には性的結合の欲求という情欲に似た要素もあることを考えれば、ヒッポリュトスの態度は分からなくもない。しかし、恋は情欲とは違うのだ。彼は誤解し、そのためにいっさいを拒否している。恋の欲求を否定するというのは、つまり、人間が本来もつ傾向性を否定することであり、これぞ悲劇だといわねばなるまい。一方のパイドラはどうだろう。彼女は恋に落ちた。激しい葛藤があった。でも、もし誰かが彼女の胸からクピドの矢を引き抜いたとしたら?恐らく彼女は苦痛から解放されるだろうが、だからといって、そこに“喜び”は見いださないだろう。なぜなら、恋は人を惑わし、過ちを起こさせ、苦しめるが、それとはまた別に、愛する人を思って高揚する心は力に満ちて、生きていることを実感しもするからだ。大切なのは、非理性的なものを否定したり抑え込もうとするのではなく、その手綱をとろうと努力すること。例えば、時には理性のために道を譲らせるという具合に。恋するパイドラを実に生き生きと描いたエウリピデスは、きっとこの意見に賛成してくれるに違いない、と私は信じている。

ルソーの社会契約説について

西花 ジョゼ シャプイ

「人間は自由なものとして生まれた。しかも、いたるところで鎖に繋がれている。」人間が現実の社会において歪められた相互依存関係のもとにあることを、ルソーは『社会契約論』の中でそう表現した。鎖に繋がれているとは、さまざまな不平等や支配-従属関係の状態にあることを意味し、それは文明化の過程で人々のあいだに生じてきたものだとルソーはいう。では、本来人間が有していたはずの自由はどうなってしまったのか。鎖を解き故ち、再び自由を獲得することはいかにして可能か。ルソーの政治理論を理解するための手がかりは、自由にまつわるかれの考え方にあると思われる。

まず、人々の鎖に繋がれていない自由なあり方とはどのようなものか、ルソーに倣って思い描いてみよう。“鎖”が文明化に起因している以上、自由な人間像を得るためにはあらゆる文化的・人為的要素が取り除かれねばならない。社会状態において絡みついている糸を一つ一つ解いていった先にルソーが見いだしたのは、自己の生存と生計とを自分以外の人間に依存することのない、自己充足的で完全に自立している人間の姿であった。ルソーが“自然人”とよんだその人間は、自分に対しては自己保存を直接的にはかる自己愛を、他者に対しては憐憫の情を基本的情念としてもち、自らを自らの力の範囲で満足させることができる。かれは、他者を利用することも他者から利用されることもないが故に、従属というものを知らない。自然人のこの独立性と自己充足は、ルソーが意味した自由の徹底したあり方である。しかし、こうした自由は現実の文明社会には認められない。文明の発展とともに広がった社会的・経済的不平等は人々のあいだに支配-従属関係をつくり出し、既存の社会体制がこれを助長、固定化してきた。そればかりか、人々の自由を蝕むものはがれら自身のうちにも巣くうことになる。すなわち、社会の不平等のもとで他者と競争する存在と化した人間は、絶えず自己と他者とを比較し、他者との関連においてしか自分の存在を確認することができない。かれは自分自身で満ち足りることを忘れ、自己の精神と行動が周囲の意見につねに囚われるというかたちで、ここでも奴隷となってしまう。

歪曲した相互依存関係と、自分が自分の主人ではなくなるという自己疎外的状況。人間を外側から、そして内部からも縛りつける二重の鎖。これをもたらしたのは社会にほかならないとルソーは鋭く批判するが、しかしだからといって、社会に先立つ自然状態に戻って自然人が有している自由をそのまま獲得しようとかれが主張しているわけではない。自然人の自由を厳密な意味で回復するのは不可能である。そのためには、恐らくあらゆる人間関係を断ち切らなくてはいけないだろう。人間相互の結びつきは人間にとってどうしても不可欠であるのに。自由は社会のうちにこそ実現されなければならない。そこでかれは、《自由を束縛する鎖》から《自由を実現する絆》への転換の方法を探っていく。ここには一つの重要な契機が含まれている。自然人は自由であった。しかし、それにもともと自己充足的であるかれらがおのずと達成する自由に過ぎない。かれらは元来孤立している。だが、もしも社会的環境の中でひとと積極的に関わりあうことを通じて--愛情やときには憎しみを相手に抱いたりしながら--他者のうちに自分と同一の存在をあらためて発見していくならば、そして、他者を同胞として認めるに至るならば、それは平等な個人の連帯という、自然状態にはなかった新しいかたちの自由の実現へと向かうにちがいない。人間の自由を奪う社会は、実は、自覚された、より高次の自由をもたらす可能性をも秘めているのだ。

ところで、ひとが他者との結びつきにおいて自立的であろうとすれば、そのひとはまず他者の考えや既存の意見・風潮に翻弄されることのないような、確固たる自己を築く必要がある。判断したり行為しようとする場面で、ひとはその選択や決定を行う主体であることが求められる。“自らのまことの主人”として、自分自身の考えに基づいて身を処していく態度がない限り、自立はありえない。すなわち、自身が自身の規律となること。自立あるいは自由の概念は、こうして“自律”の概念に結びつけられる。「たんなる欲望の衝動に従うことはドレイ状態であり、自らが課した法に従うことは自由の境界である」というルソーの言葉は、人間の内面をコンテキストにしたものだが、自身の意志に立脚して自分を自覚的に方向づけうることが一つの自由だとするかれの見解を示している。ルソーは、この自由としての自律的あり方を、政治という人間の集団的な場でも実現させようとした。自己立法と自治。これは、社会の構成員たちが自分たちの社会をみずからの手でかたちづくっていくものである。ここでは、各構成員の意志が共同体を担い、方向づける主体として立ち現れてくる。そして、社会を動かしていく原動力となるのが“一般意志”にほかならない。一般意志がルソーのいう本来の意味において成立するのは、構成員がみな等しく益されるようにと願う、つまり、すべての人々の平等な幸福を欲する意志に基づいて、構成員全員が合意に達したときである。それは、全員が積極的に承認し共有しうるものでなければいけない。各人が自ら確立し、それにすすんで従う法として作用すること。一般意志は、支配する立場と従属する立場との同一化を実現することによって、人々のあいだに相互性(歪みのない相互依存関係)を作り出すのである。

もちろん、自律の方式を政治の領域で機能させるにあたっては、いくつかの困難な問題が伴う。とりわけ、“一般意志”がルソーの本意において実現するのは難しいように思われる。「一般意志は、つねに正しく、つねに公の利益をめざす」とかれは書いているが、はたしてわれわれは、そのような普遍性を帯びた意志を生み出せるだろうか。利己的あるいは部分的な利益に目を向けがちな人間が、たとえ自分の個人的意志が強く反発しようとも、それを抑えて一般意志を形成もしくは承認しうるだろうか。また、構成員たちの判断や決議が常に正確であると保証することはできない。共同体を方向づける指針に歪みが生じる危険は絶えずある。そして、いったん狂いが出ると、共同体の内部だけでなく外部をもつき崩すことになりかねないのだ。

それにも拘らず、ルソーが提出した政治理論は民主主義の根本原理を示したものとして、いまだ光を放っている。かれの社会契約説は、ホッブズやロックのそれを踏まえつつ展開される。自己保存をはかる力の行使を自由として認めたホッブズは、各人の自由を裁断する絶対的存在として主権者を立てた。その主権者は人々が相互にとりかわす契約によって出現するが、国家成立後は厳罰による威嚇をもって成員に服従を強制する。人々の声はとどかない。ロックは、信託による立法府の設立を提唱した。信託は、国家と人民とのあいだに双務的関係を築く。国家が国家としての権力を有するのは、人民から委ねられた権利を保証する限りにおいてだ。保証できなくなれば、人民は国家に対して抵抗しうる。すなわち、主権の帰属点は人民なのだ。とはいえ、人々が主権を事実上行使するのは、抵抗権の行使という例外的な場合にとどまっている。これに対し、いかなる支配-服従関係をも生まないようなしくみを追求したルソーは、自律という形式を導入した。人々が自ら立てた法に従う。自律が意味するのは、支配と従属との合一である。ここでは、人々自身の集団的な思慮と決定が政治の原動力となる。ルソーは、人間が自分の意志に基づいて生をきり拓いていくことの大切さを知っているひとであった。そのルソーにおいてはじめて、人民は社会を担い運営する主体として、舞台に登場したのだった。